市役所へ書類を送付する際、封筒の宛名や記載方法に迷ったことはありませんか?

特に公的機関への郵送では、形式やマナーが求められるため、不安になる方も多いかもしれません。

正しい書き方を知っておくことで、相手に失礼のない丁寧な印象を与えることができます。

本記事では、市役所に書類を送る際の封筒の宛名の正しい書き方や注意点について、 具体例を交えてわかりやすく解説します。

市役所に送る封筒の宛名書きの基本

宛名の書き方:基本的なルール

市役所へ書類を送付する際は、宛名を正確に記載することが大切です。

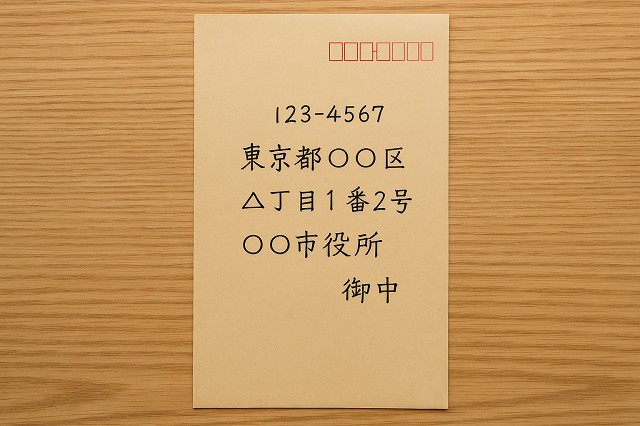

封筒の中央に大きく、はっきりと市役所名を記載しましょう。たとえば、「○○市役所」と書くのが一般的です。

住所は左上または中央上部に記載し、番地・丁目・号などの表記も略さず、正式な形で丁寧に記載することが求められます。

郵便番号の書き忘れにも注意し、封筒の左上に正しく記載しましょう。また、建物名や階数などがある場合も、省略せず記載するとより丁寧です。

敬称の使い方と注意点

市役所などの団体宛には「御中」を使用します。これは組織に対して敬意を表す表現です。

一方、**担当者個人宛ての場合は「様」**を使用し、「御中」と「様」を併用しないよう注意が必要です。

例えば、

- 「○○市役所 市民課 御中」

- 「○○市役所 市民課 ○○様」

といった形が適切です。

敬称を誤って使うと、失礼な印象を与える可能性があるため、相手が個人か団体かをよく確認した上で記載するようにしましょう。

宛名書きの正しいマナーとNG例

宛名の記載にはいくつかのマナーがあります。

まず、誤字・脱字は非常に失礼にあたるため、封筒を投函する前に必ず確認しましょう。

万が一書き損じた場合は、修正テープや二重線を使わずに、新しい封筒に書き直すのが正しいマナーです。

また、筆記用具にも注意が必要で、赤インクや蛍光ペンなど派手な色は避け、黒または青のボールペンや筆ペンで丁寧に書きましょう。

文字がにじんだりかすれたりしないよう、安定した場所で書くのもポイントです。

封筒の書き方:横書きと縦書きの違い

横書きのメリットと書き方

横書きの封筒は、パソコンで作成した書類と統一感を持たせやすく、現代的で視認性が高いというメリットがあります。

住所や宛名は、封筒の左上から右下に向かって横に記載し、宛名の最後には適切な敬称(御中・様)を左下に添えましょう。

また、封筒の左下には差出人の住所と氏名を小さめに記載すると、返送時にも安心です。

ビジネスシーンやカジュアルなやりとりでは、横書きが選ばれることも増えています。

縦書きのメリットと書き方

縦書きは、日本の伝統的な書式であり、よりフォーマルな印象を与えることができます。

特に市役所などの公的機関への書類送付においては、縦書きのほうが丁寧な印象を与えるケースが多くあります。

住所は右上から縦に記載し、宛名は封筒の中央に大きく縦書きで記載しましょう。

敬称も縦書きに合わせて正しい位置に記載します。

郵便番号だけは左上に横書きでも問題ありませんが、縦書きに統一する場合は赤枠入りの郵便番号枠を使うとより整います。

封筒のサイズと書き方の選択

封筒のサイズ選びも、書類を綺麗に届けるためには重要なポイントです。

- 長形3号(A4三つ折り用)

- 角形2号(A4用紙を折らずに入れられるサイズ)

が一般的です。

長形封筒はコンパクトで郵送コストを抑えられる利点があり、角形封筒は折り目をつけずに提出する必要がある場合に便利です。

書類の枚数が多い場合や、「折り曲げ厳禁」の指示がある場合には角形封筒を選ぶと良いでしょう。

横書きか縦書きかの選択は、封筒の向きや書類の内容、受け取る側の印象を考慮して決定しましょう。

市役所宛の宛名書きの具体例

市役所の役所名・部署名の書き方

市役所宛に書類を送る際には、宛名を明確にすることが大切です。

たとえば「○○市役所 市民課」や「○○市役所 税務課」といったように、正確な部署名まで記載することで、書類がスムーズに担当部署に届きます。

特に大きな自治体では部署数が多いため、宛先の情報を正しく記載することが重要です。

部署名がわからない場合には、「○○市役所 御中」としても問題はありませんが、できる限り詳細な情報を調べて記載するように心がけましょう。

御中や担当者名の記載方法

宛名には、相手が組織である場合は「御中」、**個人である場合は「様」**を使います。

たとえば、

- 「○○市役所 市民課 御中」→ 組織宛

- 「○○市役所 市民課 ○○様」→ 担当者個人宛

このとき、「御中」と「様」を併用することは誤りですので注意が必要です。

また、担当者名を記載する際には、正式な氏名であることを確認し、敬称との間に空白を設けると読みやすくなります。

印象を良くするためにも、相手の情報は最新のものを使用しましょう。

役所に提出する書類の宛名パターン

以下に、具体的な宛名の書き方の例を紹介します。

- 一般的な宛名の記載例:

〒123-4567 ○○県○○市○○町1-2-3

○○市役所 総務課 御中

- 担当者が明確な場合の記載例:

〒123-4567 ○○県○○市○○町1-2-3

○○市役所 総務課 ○○様

これらの形式を参考に、自分の送付する書類や目的に合わせて最適な宛名書きを選びましょう。

相手にきちんと届くだけでなく、丁寧な印象を与えるためにも、正確で礼儀正しい記載を心がけることが大切です。

自分の住所と名前の書き方

自分の住所:記載するべき情報

郵便物を確実に届けてもらうためには、以下の情報を正確に記載することが重要です。小さなミスでも配達が遅れたり、届かない原因になります。

- 郵便番号(〒マークを付け、正確な数字を記載)

- 都道府県名、市区町村名、番地といった基本の住所情報

- 建物名や部屋番号(集合住宅やビルの場合は特に必須)

- 丁や番地の数字は略さずに正式な表記で書くのが望ましい

例:〒123-4567

東京都新宿区西新宿1丁目1番1号 新宿ビル101号室

マンション名が長い場合や部屋番号が複雑な場合も、読みやすく正確に書くことで配達員の手助けになります。

自分の名前の正しい書き方

氏名は戸籍通りのフルネームで記載し、苗字と名前の間にスペースを空ける必要はありません。書き損じがないよう丁寧に書きましょう。

また、「様」などの敬称は、差出人としての自分には不要です。ただし、会社名や部署名を併記する場合は、上下の配置や文字のバランスに注意しましょう。

例:山田太郎(株式会社○○ 総務部)

郵便物の出し方:封筒の表と裏

- 表面には宛名(送り先)を中央に大きく丁寧に記載し、自分の住所氏名を左下隅に小さく添えます。

- 宛名には敬称(「様」「御中」など)を正しく使いましょう。

- 裏面には自分の住所と氏名を左下に記載します。差出人の情報が記載されていないと、返送が必要になったときに届かなくなる恐れがあります。

- 封筒のふた部分にまたがらないよう、住所は封筒の本体部分に収めて書くのが基本です。

添え状や返信用封筒の書き方

添え状の必要性と書き方

添え状は、書類を送付する際の**「表紙」**のような役割を持ちます。送付物の目的や背景、送付者の意図を丁寧に伝えることで、受け取った側の理解が深まります。

添え状には以下の項目を含めると丁寧です。

- 日付(西暦または和暦で記載)

- 宛名(相手の役職や部署名も正しく記載)

- 挨拶文と本文(時候の挨拶+主旨、送付物の内容と目的)

- 結びの言葉(今後の対応や連絡に対する一言)

- 差出人の署名(住所・氏名・連絡先)

形式に迷った場合は、ビジネス文書のテンプレートや例文を参考にして、誤字脱字のないようチェックしましょう。

返信用封筒の作成方法

返信用封筒は、相手に返信してもらうための配慮として重要なアイテムです。

以下の点に注意して準備しましょう:

- 宛先(自分の住所と氏名)を正確に記載する

- 切手をあらかじめ貼付しておく(金額不足がないように)

- サイズはA4三つ折りが入る長形3号が一般的

- 返信先が会社の場合は、会社名や部署名も記載しておくと親切です

- 「返信用」と表記しておくことで、受け取った相手が内容を把握しやすくなります

在中の表記と意味

「○○在中」といった表記は、封筒に入っている書類の内容を明示するためのものです。特に重要書類や公的申請書を郵送する際には欠かせません。

記載のポイント:

- 封筒の表面、左側に赤字で縦書きにする

- 専用スタンプを使うと仕上がりがきれい

- 書類名は具体的に:「履歴書在中」「申請書在中」「証明書在中」など

この表示により、受け取る側も分類や処理がしやすくなり、開封や管理の手間を軽減できます。

宛名を書いた後の確認ポイント

間違いを防ぐためのチェックリスト

書類を送る前に、以下の項目をしっかり確認しておきましょう:

- 宛名や住所に誤字脱字がないか

- 郵便番号が正しいか、数字の打ち間違いがないか

- 敬称(様・御中など)の使い分けが正しいか

- 宛名と封筒の大きさ・バランスが適切か

- 封筒の貼り付け(糊付けやテープ貼り)がずれていないか

正式な書類としての印象作り

郵送物は第一印象を左右する重要な要素です。次の点に注意することで、信頼感のある印象を与えられます。

- 黒のボールペンや万年筆を使用(消えるインクは避ける)

- 丁寧で読みやすい字を書く(癖字やかすれに注意)

- 斜めにならないように、定規やガイド用紙を使って書く

- 汚れや折れがない清潔な封筒を使用する

郵送前の最終確認事項

封をする前に、以下の点を最終確認しましょう。

- 封入する書類がすべてそろっているか(抜け漏れがないか)

- 添え状や返信用封筒を入れ忘れていないか

- 封筒の口がしっかりと閉じられているか(テープや糊で密閉)

- 切手が正しい料金分貼られているか(重さやサイズに注意)

- 郵便局の窓口で重さを確認するのも確実な方法

これらをすべて確認することで、確実に郵送手続きを完了させ、相手に良い印象を与えることができます。

市役所への郵送:郵便の種類と方法

普通郵便と速達の違い

-

普通郵便は、全国へ書類を手軽に送れる基本的な配送方法です。

配達までに通常1〜3日程度かかりますが、地域や天候によって変動します。 -

速達は、追加料金(例:250円前後)で配達スピードを大幅に短縮できるサービス。

午前中に投函すれば、翌日配達される可能性が高く、急ぎの書類に最適です。

郵便の追跡サービスについて

重要書類を送るなら、追跡可能な郵送手段を選ぶことが重要です。

おすすめの追跡可能な方法:

-

簡易書留

-

特定記録郵便

-

レターパックプラス/ライト

いずれも追跡番号が付与され、日本郵便の公式サイトで配達状況を確認できます。

特に申請書類や証明書などは、紛失リスクに備えて補償付きの手段を選びましょう。

郵送時のマナーと注意点

-

封筒のサイズは、A4書類が折らずに入る角形2号が基本

-

書類はクリアファイルに入れて封入し、水濡れや折れ防止

-

封筒表面には、部署名・宛名を丁寧に記入

-

裏面には、差出人の住所・氏名・連絡先を明記

-

「重要書類在中」「親展」などの表示を赤文字で入れると丁寧

宛先の表現と各位・担当者の使い分け

各位と担当者の使い方

-

各位:不特定多数(部署全体など)に向けた敬称

例:「〇〇市役所 総務課 各位」 -

担当者様:個人宛ではないが、特定の業務を担当する人に向ける表現

例:「〇〇市役所 総務課 ご担当者様」

状況に応じて正しく使い分けることが重要です。

相手による使い分けのポイント

-

広報や案内資料の送付 → 「各位」が適切

-

申請書・問い合わせなどの書類 → 「担当者様」が無難

複数部署が関わる場合には、「〇〇課 ご担当部署 各位」などの表記も有効です。

職員名の記載が必要な場合

事前に対応職員の氏名が分かっている場合は、

「〇〇市役所 住民課 田中一郎様」などとフルネーム+様を記載すると丁寧です。

ただし、人事異動の可能性もあるため、職名や「ご担当者様」との併記もおすすめです。

市役所への提出書類の準備

提出する書類の確認と準備

-

記入漏れや署名忘れがないかを確認

-

押印が必要な箇所には確実に印鑑を押す

-

修正がある場合の訂正方法(訂正印など)は、自治体ごとのルールに従う

必要書類のリストと項目

よくある添付書類の例:

-

本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカード等)

-

所得証明書・課税証明書

-

戸籍謄本・住民票

-

委任状(代理申請の場合)

-

返信用封筒(宛名記入・切手貼付済)

公式サイトや案内書を基に、必ず最新の情報を確認しましょう。

書類提出時の注意事項

-

郵便料金が不足すると返送されてしまうため、郵便局で重さと送料を確認

-

締切のある手続きは、余裕を持って1週間前には発送

-

発送後は、控えをコピーして保管しておくと、問い合わせ時に便利

まとめ

市役所へ郵送する際は、以下の3点を意識しましょう。

-

適切な郵送方法を選ぶ(普通郵便/速達/書留など)

-

敬称や宛先表現を状況に応じて使い分ける

-

提出書類の内容・封入状態を丁寧に確認する

しっかりと準備すれば、郵送での手続きもスムーズに完了します。

余裕を持った行動と正確な書類管理が、円滑なやりとりの第一歩です。